新闻

新闻

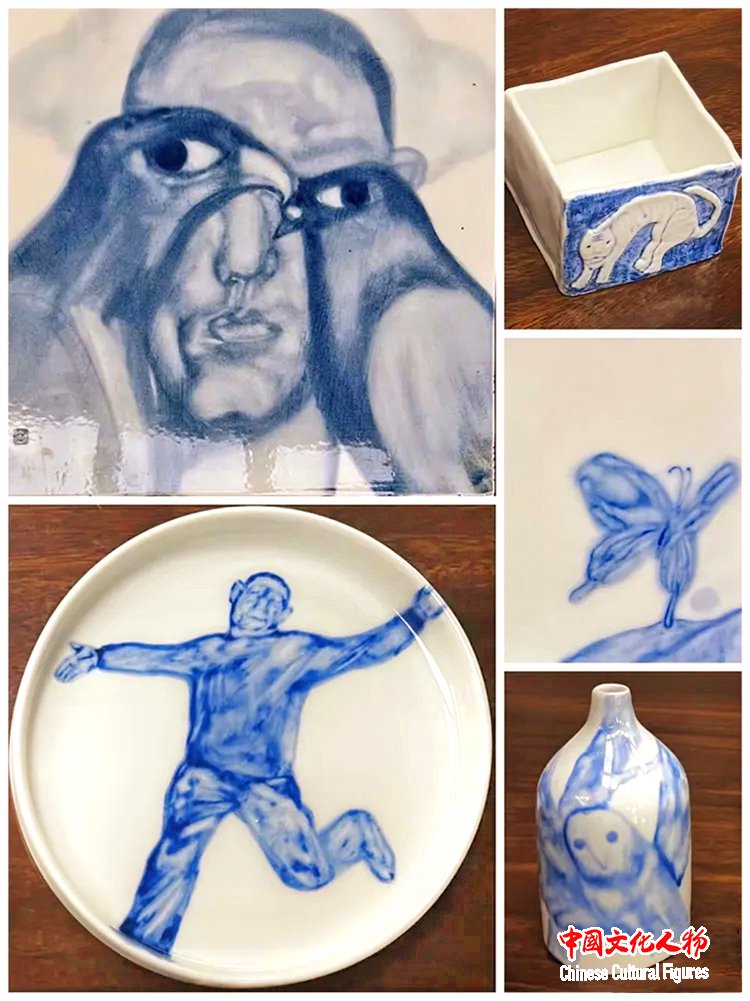

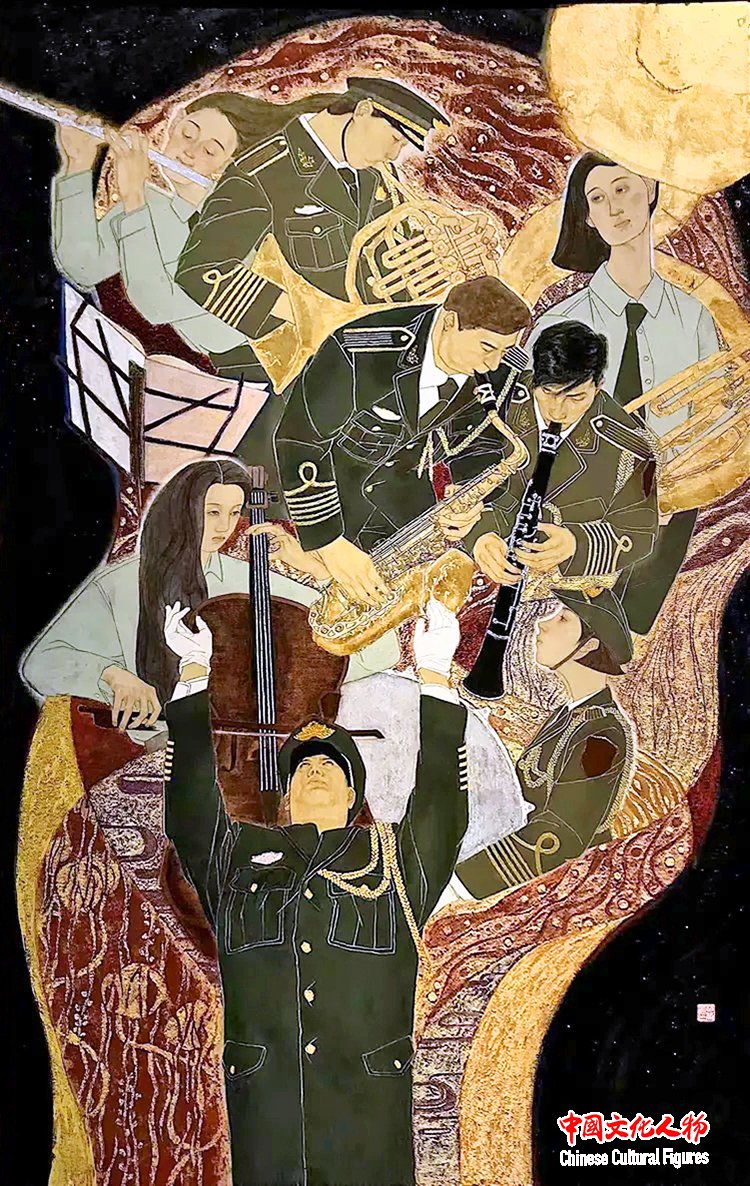

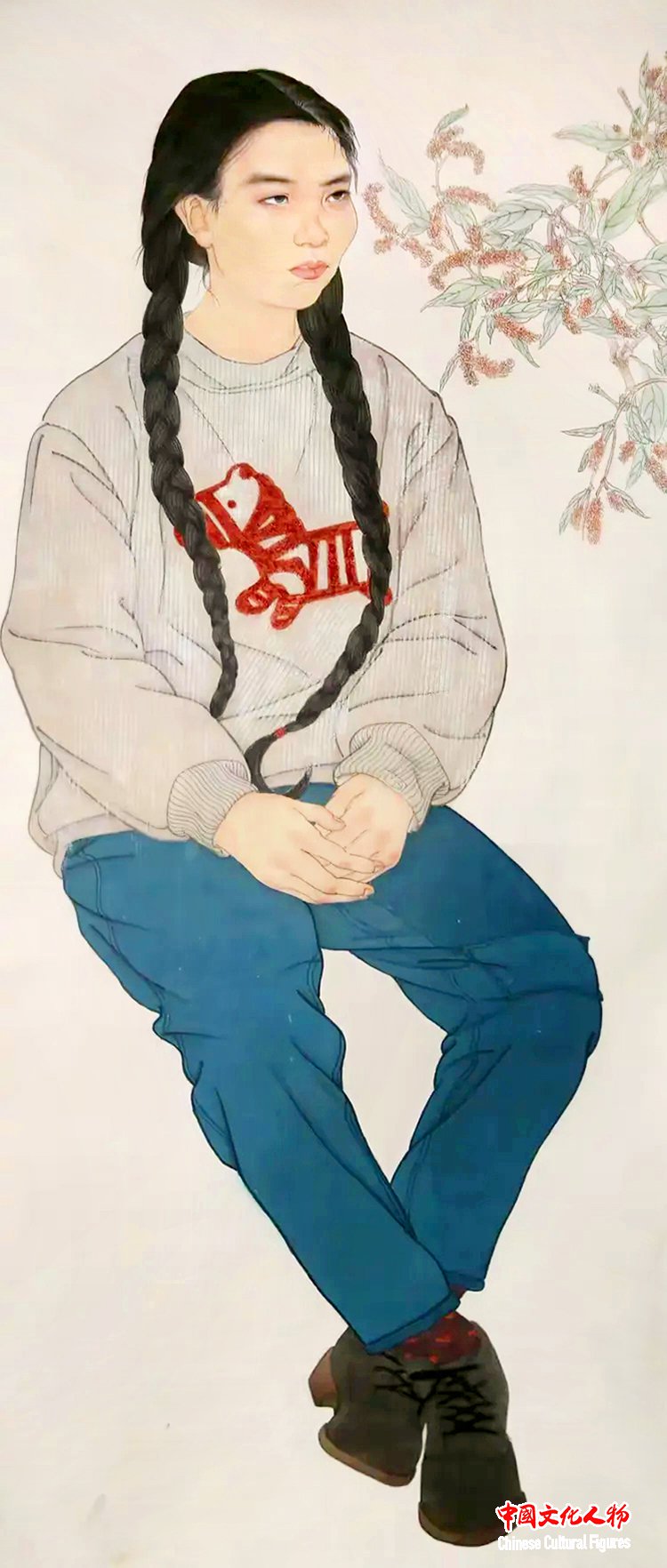

苗菁菁作品

苗菁菁作品

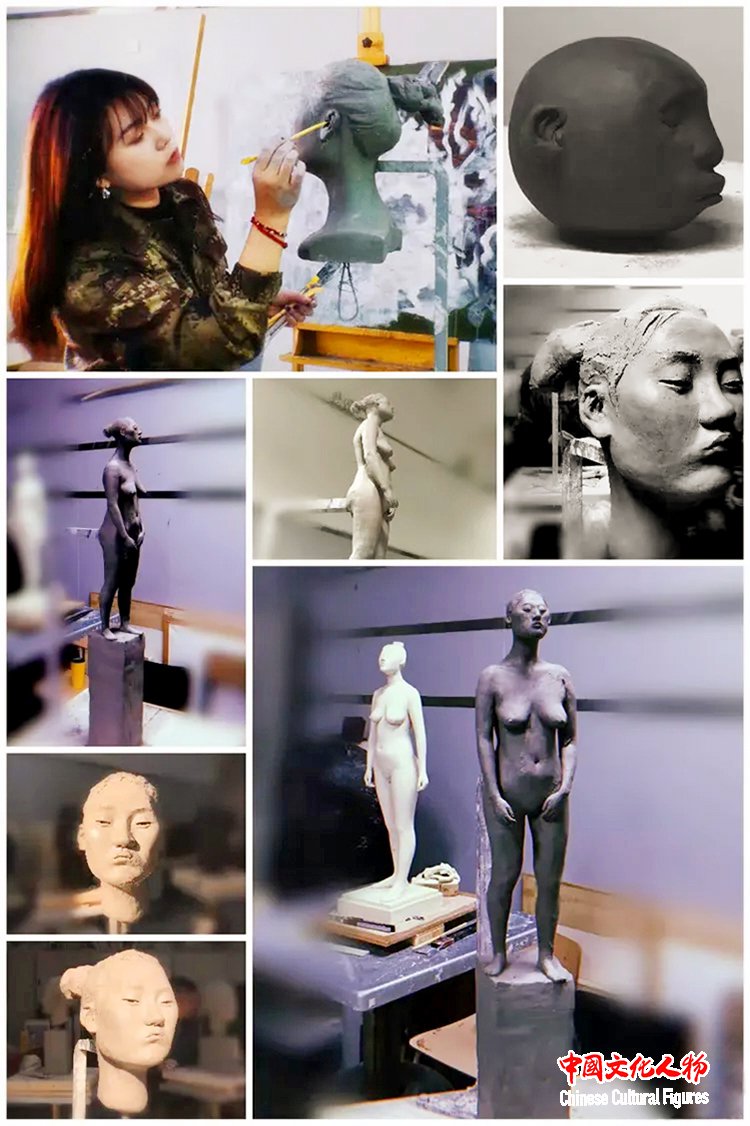

苗菁菁在创作

苗菁菁作品

苗菁菁作品

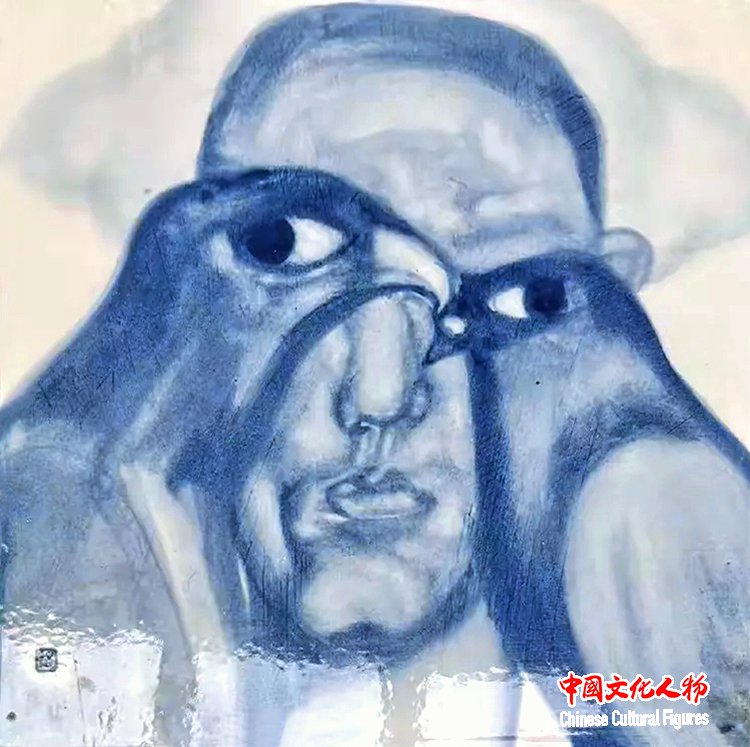

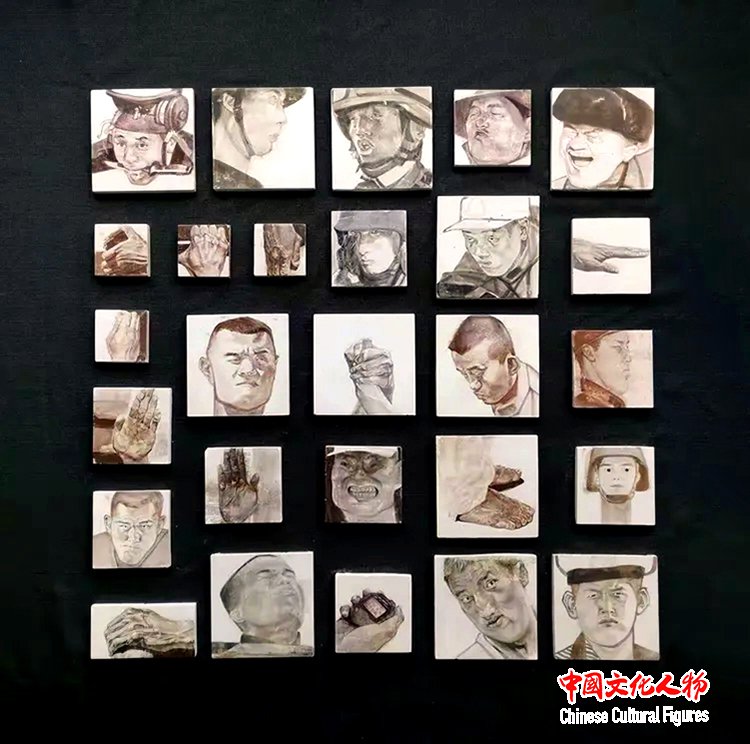

《鹰与鸽》瓷板画 苗菁菁作品 (2022)

《三不人》水墨画 苗菁菁作品(2022)

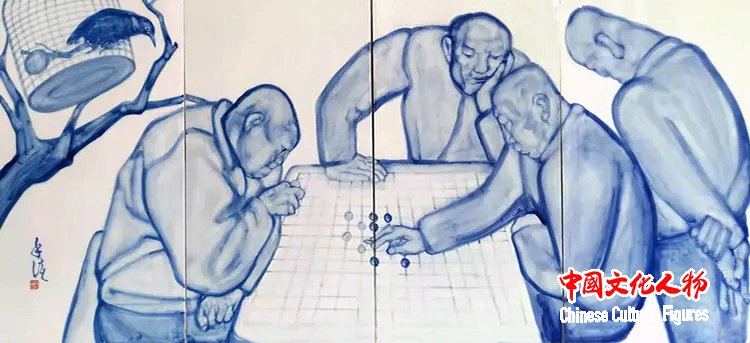

《对弈》瓷板画 苗菁菁作品 (2022)

苗菁菁作品

苗菁菁作品

苗菁菁作品

苗菁菁作品

苗菁菁作品

苗菁菁作品

苗菁菁在创作

在美术的总体范畴中包括了工艺美术与绘画艺术的概念,工艺美术是从大众的审美需求出发进行制作的艺术作品,陶瓷艺术品又属于工艺美术范畴。绘画艺术则是从创作个体的审美出发而创作的艺术作品,陶瓷绘画与中国水墨画相比,最显著的特征就是具有传统青花、粉彩、古彩、颜色釉等表现形式的工艺美,而水墨绘画因在宣纸上表现出的氤氲不同色墨法,呈现出丰富表现性、多样微妙性而生发意想不到的面貌。这二者之间在应用材料和表现技法等方面有一定借鉴意义,因彼此影响交融碰撞不同的艺术效果,也会逐渐磨合出具有独特审美的艺术式样。

陶瓷艺术是一种富有中国传统历史与文化底蕴的工艺美术形式,自古以来就作为人民群众日常生活与审美情趣所不可或缺的工艺品存在,更具有大众审美和实用性。俗话说:“室无瓷不雅,人无瓷不贵”,从艺术美学角度来看,瓷器已成为人类在满足基本生存需要后的重要精神文化产品。而作为中国传统艺术形式的中国水墨画将中国文化之大美与人生哲学蕴藏于画面之中,在工笔写意中绘制出丰富的意境美。

陶瓷艺术与中国水墨画有着密切的联系,都是具有深厚历史渊源、文化积淀和传承的东方艺术。二者的结合是相互作用、相互促进、相互发展的。中国水墨画为陶瓷艺术的物质属性赋予了更高层次的艺术性与文化意味,陶瓷器物上的画面随着时代的变迁也正在从传统图样的基础上逐渐发展出具有当代特性的丰富内涵。

笔者长期从事中国画水墨人物方向的研究与创作,在经历八年的学院深造后,开始在水墨国画创作的基础上尝试与陶和瓷艺术的“亲密”接触。从景德镇的短期考察实践来看,这个过程对于创作者探索是有意义的。实践的开展是从陶瓷的不同材料鉴别作为源头,通过了解制瓷全过程,体会釉上彩与釉下彩的制作区别和流程。由于蓝青花和水墨材料有着诸多共性特性,所以体验起来没有多大难度纠缠。传统青花的色料绘画技法主要是分水,分为头浓、正浓、二浓、正淡、影淡五种,对应着国画水墨中的焦、浓、重、淡、清,水墨与宣纸的碰撞生发出了中国人独有的写意性,但由于青花色料的料水分离性质,其绘画时的用笔技法与用墨有着不同的行笔动作,例如:划、刻、泼、抹、擦、洗、积、勾、点、皴、刷、浸、扫、印、留白、斗彩、叠釉等,和特制的鸡头笔用来达到均匀秀润的效果,并且最终要经历火的淬炼才能得以成品。这种材料的独特属性让瓷制品的绘画过程具有较强的制作性,若以传统国画用笔用墨的标准在瓷材料上操作,最终烧成的效果将会与在宣纸上有着完全不同的结果,而绘画性对于艺术品来说是不可或缺的特性,于是在瓷材料中强调绘画性是将瓷制品的工艺品属性上升为艺术性的关键所在。在瓷坯上的创作若想要体现出写意性或者整体的文化与意境需要从材料与绘画主题结合器物本身的形状意义进行综合的构思。传统青花材料属于最为基础的创作方式之一,一件完整的瓷制品可以从绘制主题、器型、釉料,表面肌理,瓷坯本体材料,烧制火候等等多方面加入写意的创作手法,这其中的写意性不仅仅是指笔墨方面的写意,而是制作过程中的一种意象概念,是一种中国传统的创作态度。本身陶瓷制作就是人与大自然的“零接触”,加入水墨的流动概念更是对陶瓷艺术的一种抽象角度的丰富表达,泥与火的不可控性与宣纸上笔与墨的不可把握具有着相同的再现性质,正是因为这种不可控从而有了天人合一、自然天成的写意性产生了意想不到效果。

以瓷板画为例,这幅《鹰与鸽》(图一)采用了传统的青花料进行瓷板上的绘制,笔者在硬质纸水墨上实践经验运用到青花绘制之中,如在水墨作品《三不人》(图二)中运用了用浓墨勾勒整体轮廓后增加细部的意象绘画过程,不在纸面上打草稿,直接在纸面即兴创作,从而能够保留绘画的速写质感。因而在绘制青花瓷板时,笔者将二者质地的共性相运用借鉴,在瓷坯上直接进行绘画不留草稿的痕迹,在厚涂青花料之后用毛笔皴出人与动物的细节,并在最后进行局部色料的叠加,并添加了影淡的背景进行了整体的黑白灰效果调整。由于是初实验,最终烧成效果的层次比入窑前的效果略微消减了几层,但可以通过这幅小创作体会到青花的料性和绘制过程对最终结果的影响。记得程中老师曾说过:“中国人做艺术是既能加又能减的”,这正与青花绘制实验在观念上有所暗合。在瓷板上的皴擦点染过程就是对青花色料在瓷基的增减把握,用毛笔在瓷制品上表演这首“泥与火之歌”注入了一幅画的灵魂。

由于瓷制品多需在非平面的瓷胚上进行绘画,所以在进行创作构思时需要采用立体思维进行绘前想象,考虑在器物上的独特留白方式,这种思维方式还可以结合雕塑制作的三维观察方式作为参考,从而形成一种陶瓷工艺品独立的绘画逻辑,通过结合与水墨的共性在实践中寻找其中的个性所在。

在当代的水墨画创作中,由于艺术家们不断地接受着全球各地的文化汇入,当代水墨作品也逐渐显现出了中西艺术融合的审美取向,在这种时代趋势的背景下,绘制者应明确自己的创作根基和表现手法,在继承中华优秀传统文化脉络的基础上吸收外来文化的精华部分,广泛了解世界美术前沿技术和优秀成果,用开放包容的心态进行艺术上的融合再造。当代陶瓷艺术越发受到传统与外来艺术影响而生发了多种多样的形式创新,不仅仅是在材料上,更是在创作观念上有所改变,水墨与青花的结合属于中国本土的艺术结合,包含中国哲学的内涵,有着进行深入挖掘的广阔空间,从事这个方向的创作者可以顺着历史的时间维度进行纵向探索,试图更加国际性表达的艺术家也可以尝试从横向研究来拓宽自己的创作方向。在当代陶瓷制作实践中,我们常见的有两种形式,一是将现代图样附着在传统器型上,二是传统图式体现在现代器型上,这两种创新方式都属于在传统的基础上与当代形式有机结合,在瓷板画实践中比较常见的是将传统国画或油画图像搬运至瓷材料上来,以精美与还原程度精妙为审美标准。这种审美绘制只是一种材料形式上的简单嫁接与转换,所呈现出的艺术效果远不如材料介质本身的优势,因陶瓷有陶瓷的效果,水墨有水墨的效果,各自的优势没有尽情体现反而降低和弱化了媒介的利用和艺术表达。

陶瓷与中国水墨作为具有深厚历史文化底蕴的本土艺术形式,是当今中国最值得强调与欣赏的艺术领域。在学习和实践中,我们可以进行针对性地反思,如陶瓷作为普及性很高的工艺品,作为生产者我们应该如何用个人创作生产的作品体现出独特的审美格局,如何将作品的审美价值上升到文化高度,如何从社会中汲取灵感进行创新创作,并最终回馈到社会当中。陶瓷作为中国本土的传统工艺形式,我们应当不断思考如何创作出具有文化内涵与历史价值的艺术经典作品,从而带动新的时代风尚。的确,在陶瓷技术层面我们已经站在世界级的高度,但产出的作品能够达到世界文化艺术遗产级别的仍是少之又少。随着当代陶瓷艺术进入公众视野愈发受到青年人喜爱,新、奇、特、美的陶瓷形式能满足人们日益增长的审美需要,未来不妨尝试更加新变的创作思路,将传统材料的性质、材质、形质吃透,突破传统工艺的作画逻辑,注重强调制作过程中的绘画表现性和材质利用,与实用性的器型产生差异性区别,赋予器物本体以独立的精神外格。

作者介绍:苗菁菁,女,先后毕业于原解放军艺术学院美术系中国画专业本科、艺术学士,中央美术学院中国画人物专业研究生、艺术硕士,中国艺术研究院雕塑专业博士生。中国美协会员、中国女画家协会青年画院画家、北京美协会员。

(责编:张彦、王顺凯)